採用情報

ともに夢を見て、ともに成長する。

あなたを磨く場が、

恵那川上屋にあります。

栗きんとん、栗菓子をつくる菓子屋は数多くあります。その中で、恵那川上屋は何が違い、何を目指しているのか。私たちは数百年も続く老舗ではありません。だからこそ、これまでの既成概念を打ち破り、新しいことを創造すべきと考えてきました。

今抱いている、夢と使命。それは、日本の宝物である和栗の価値を磨き、栗文化を進化させ、全国に、そして世界に発信していくことです。そのために始めたのは、栗づくりです。生産者の皆さんとともに、土づくりからこだわり、和栗の高価値化を進めています。また、栗づくりを通して日本を駆けめぐるうち、地域には「風味(食文化)・風土(農業・人)・風景(情景・感性)」という宝物があることに気づきました。この三つの風を大切にしながら、和栗と融合させた菓子文化の創造にも取り組んでいます。私たちは、栗をつくる人、地域を愛する人、お客様、そして私たち、すべての人の笑顔をつなぎ広げていきたいと考えています。農業から開発、製造、販売まで、すべて自社で行うのもそうした想いからです。

伝統を継ぐ菓子屋があります。先進に挑む菓子屋もあります。恵那川上屋は、そのどちらでもありたい。そしてこの原動力となるのは、ほかでもない異なる力を持った一人ひとりです。人の喜びのために働きたい。お菓子づくりを追求したい。何か新しいことに挑戦したい。そんな前向きな想いを持った方を求めています。あなたらしさを磨きながら、ともに夢を見て、ともに成長していく。新しい未来へ、向かいませんか。

こんな方を求めています

お菓子づくりを追求したい地域に貢献する仕事がしたい

人の笑顔をつくりたい農業を始めてみたい自分をもっと磨きたい

誰かの役に立ちたい経験を生かして新しいことがしたい

仕事内容について

農業から開発、製造、販売まで

多様な個が輝く、恵那川上屋

自社農園での栗の栽培・研究から、素材の調達・加工、菓子の開発・製造、販売まで、

自社で一貫して行っています。

やりたいことに挑戦できる、つながって学び合い成長できる環境があります。

社員インタビュー

どんな考えを持って働いているか。どんな未来を描いて歩んでいるか。

恵那川上屋の社員たちの想いを紹介します。

農業

恵那栗の未来を見つめて、

新しいチャレンジをしています。

2008年入社 大竹正人

企業理念に心が動く

幼い頃から料理やお菓子が好きで、食品関係の仕事に就きたいと思っていました。大学では経済を学んでいましたが、瑞浪市出身ということもあり、地元の企業を探していました。そんな時、大学の就職説明会で社長と出会い、熱意と夢のある話に引き込まれたんです。特に生産者、お客様、従業員の三者が喜ぶという企業理念「環喜・貫喜・大歓喜」に感銘を受け、入社を決めました。

未経験からのスタート

販売員、店長職も経験しましたが、2016年から農業生産法人 恵那栗へ。恵那栗をマネジメントしていた人間が退社することになり、その後任を任されることになったんです。農業は全くの未経験でしたが、まわりの皆さんに助けられてなんとかやってきました。

農業は夢ある仕事

「農業は毎年一年生」と言われます。自然が相手なので、ベテランであっても例年の経験が生きるとは限らない。でも、試行錯誤しながら手間をかけて栗が元気に実った時の喜びは大きい。農業は、一年かけて夢を見られる楽しさがあります。

希望と未来を育てたい

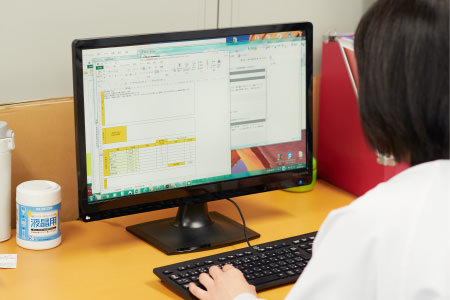

これからは、農業の未来につながる取り組みを強化していきます。一つは、情報のIT化。経験と勘まかせになりがちな農業ですが、若く経験のない人でも効率良く高品質な栗が栽培できる仕組みをつくりたい。また、様々な果物、野菜にもトライしたいと思っています。最近では、春の栗きんとんで使う自然薯づくりを学び始めました。次世代を育てて地元の名産品を守っていくこと。生産者、お客様、従業員が喜び合える仕組みをつくること。利他の心を大切にして、いろいろチャレンジしたいと考えています。

開発

あらゆる人に愛され続ける、

お菓子をつくるのが目標です。

1992年入社 金子智弘

発想は農家との交流から

私は主に、焼菓子の開発をしています。入社当時はまだ会社が大きくなく、「とにかく新しいものを」と、社長はじめみんなでユニークなものを次々生み出していました。そのチャレンジ精神は今も受け継がれていますね。また、「素材が生きた本当に美味しいもの」というモットーもあります。そのためには良い素材探しが欠かせません。地元の岐阜はもちろん、信州、四国など様々な農家さんを訪ねて、自分で品質を確かめたり、お話しを伺ってレシピを教わったり。素材をいかに生かしてオリジナリティを出すか、何度も試作をくり返して商品を生み出しています。

視野を広げるため別の道へ

通算社歴は長いですが、実は一度リタイアしています。30歳の頃、“もっと違うことがしてみたい”とイタリア料理店に。この間に勉強もして、調理師免許と菓子製造技能士1級を取得しました。趣味のスノーボード・バッジテストでも1級を取ってみたり(笑)、新しいチャレンジを続けて2年が過ぎた頃、社長から「焼菓子の工房が大変だから手伝ってほしい」と。別の道での経験を生かして、改めて焼菓子を極めるのもいいな、と復帰しました。

ずっと愛されるお菓子を

考案した焼菓子レシピは何百種類にものぼります。栗きんとんを練り込んだり、黒糖などのフレーバーを利かせたサブレは、年間100万枚を売り上げる人気商品に成長しました。バウムクーヘンは、しっとり加減を追求して美味しさを進化させていますし、最近では栗のフロランタンなど、ガトーセックシリーズもお客様の声を取り入れて改良しました。目指しているのは、あらゆる人に愛され続ける定番。栗きんとんのような、恵那川上屋の顔となるお菓子をもっと生み出していきたいです。

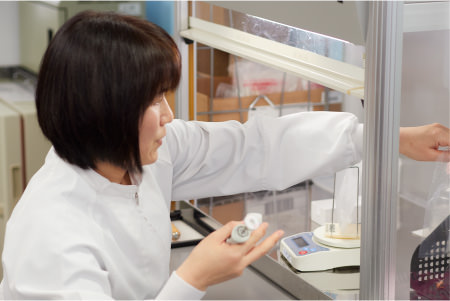

品質保証

安心して召し上がっていただける

安全性と品質を追求しています。

2005年入社 三枝めぐみ

慎重さを大切に

品質保証室は、原材料の調査・確認から、商品の様々な検査、製造工程の衛生管理、商品の賞味期限やパッケージの設定など、多岐にわたって商品の安全性と品質を追求する部署です。私が主に担当しているのは、商品に貼る食品表示です。開発部門と連携しながら、原材料は何か、それはどこで生産されているのか、一つひとつの背景も正確に把握します。チーズ一つとっても、メーカーによって添加物量などが変わってくるからです。何気なく貼られている食品表示ですが、アレルギーなどにも関わってくるためとても重要。慎重さを大切にしています。また、新商品を発売する前は、試作品の段階で行う菌検査や実食検査、製造現場にも立ち会います。衛生上、何か問題があれば工程を見直し、時には新商品を取りやめる決断もします。

いのちに関わる責任

お菓子は、お客様が口にするもの。いのちに関わってくるものです。原材料一つひとつ、製造工程一つひとつにまで安全性や品質が保証できるか、責任を持って厳しく目を光らせることで、いつも安心でき信頼できるブランドづくりを支えたいと思います。

自らを高めていく

品質保証の仕事は、市場動向や行政指導、社内の状況など、つねに変化する環境に対応できるよう、学び続ける姿勢が必要です。会社には、自主的な学びや資格取得をサポートする体制もあり、自分次第でスキルアップできます。私は独学で製菓衛生師の国家資格を取ったり、積極的に外部の講習会に参加したりしています。大変ではありますが、自分を高めていけるのでやりがいを感じています。

製造

和菓子の可能性をもっと

拓いていきたいと思います。

2008年入社 尾関華奈

可能性の広がりを感じて

もともとものづくりが好きで、特にお菓子づくりに興味がありました。祖母が茶道をしていたので、幼い頃から歳時記に合わせて和菓子に親しんできたこともあり、恵那川上屋ならいろいろ学べそうと思い、入社しました。

創作の世界を深める

和菓子部門で、主に生菓子の製造をしています。店頭に並べる6種類の生菓子は、季節を少し先取りした情景やモチーフを描きます。色のバランス、物語性を大切にしながら、四季ある日本の美しさを伝えたいと手づくりしています。このほか、記念日などの特注菓子を任されることもよくあります。ある時は、お誕生日イベント用に和菓子のデコレーションケーキをつくりました。お客様はクリームなどのアレルギーがあるとのことで、安心して召し上がっていただけるように素材一つひとつを厳選したり、思い描くイメージを何度も伺ってつくり、大変喜んでいただけました。また、お茶会に向けた特注菓子もつくります。テーマに応じて、他の職人と腕を競い、選ばれるのはただ一つ。自分の力量が試されるので、採用となった時は本当にうれしかったです。恵那川上屋には、自分の創作世界や技術を磨く様々な機会があり、日々スキルアップしていけます。

今までにない和菓子を

これからは、和菓子の伝統技法を受け継ぎながら、それに留まらず、若い人にも喜んでもらえる新しいお菓子づくりに取り組みたいと思っています。最近では、オレンジピールを入れた和菓子をつくりました。紅茶などのフレーバーを入れたり、フルーツを入れたり。新感覚の和菓子を自分も楽しみながらつくっていきたいです。

販売

笑顔のおもてなしのために、

日々の心がけを大事にしています。

2007年入社 松原あゆみ

支えられて今がある

今は恵那峡店で店長をしています。店長になったばかりの頃は、まわりを気にかける余裕がなく、自分のことでいっぱいいっぱい。でも、そんな自分をまわりの皆さんが助けてくださり、なんとか乗り越えてこられた感謝の気持ちがあります。今はつねにまわりをよく見ることを大切にして、お客様やスタッフが何を求めているのか、察して動くことを意識しています。

気持ちよく働く

店長として心がけているのは、スタッフの誰もが気持ちよく働ける環境づくり。お店に足を運んでくださったお客様が、わずかな滞在時間であっても、明るく笑顔になっていただけるおもてなしができるように、スタッフ一人ひとりの前向きさを育てることを大事にしています。そのために、日頃からスタッフとコミュニケーションを取り、個々の考えを取り入れたり、皆でより良いお店づくりを志しています。また、販売員はお客様に最も近く、商品やサービスなどのご意見やご感想をいただくことも多いので、それを他部署にフィードバックするのも大事な役目です。想いも情報も循環させて、会社全体をより良くする力になれればと思います。

販売業は幸せな仕事

販売業は人と人、心と心で向き合う仕事。スタッフには、「お客様を大事な家族や友人のように思って接してほしい」とよく話しています。しっかりとした礼儀は持ちつつ、型通りの接客ではなく思いやりを持って向き合う。お客様から「ありがとう」とお声をいただけたり、お褒めの言葉もいただける、人間性を磨きながら喜びを実感できる幸せな仕事だと思います。

通販

新しいことにチャレンジできる、

それが恵那川上屋の魅力です。

2015年入社 鎌田彩華

共感と新鮮さを大切に

ウェブサイト、カタログ、DMといった通販事業媒体の企画制作を主に行っています。はじめに、昨年の売れ筋と直近数ヶ月のトレンドを分析します。そこからシーズンテーマを決め、どの商品のどんな情報をピックアップすればお客様の反響を得られるか、様々なトライアルを行っています。春は「ピクニック」をテーマに屋外で楽しめるお菓子や桜のお茶などを提案したり、栗の栽培が始まる冬は農家の取材記事を載せたり。共感から始まるストーリーを描いて、いつも恵那川上屋のことを新鮮に感じていただけるように工夫しています。

商品開発にチャレンジ

最近では、通販限定の商品開発にも取り組みました。二子玉川店の看板商品に「栗風」という和栗を使った茶巾しぼりのモンブランがありますが、この商品をリメイクし、通販に載せたいと提案。開発スタッフとああでもないこうでもないと何度も意見を交わして商品をつくり上げ、パッケージもデザイナーとともに制作しました。恵那川上屋は小回りがきき、何か新しいことをやろうと決めたら、実現までが速いのも特長です。農業から製造、販売まで行うサプライチェーンの強みも生かして、新しいことに取り組みたいと思います。

和栗をフランスへ

恵那川上屋では、和栗の価値を高める活動も進めています。私は学生時代よりフランスに縁があり、伝統や食文化をいつくしむこの国といつかコラボレーションできたらと考えています。ある時、弊社の栗きんとんをパリに持参し、ミシュラン星付きレストランのシェフたちに食べてもらったのですが、「これは美味しい!」と高評価をいただけ、手応えを感じました。日本の宝物である和栗をフランスへ。この夢をぜひ叶えたいと思います。

社長メッセージ

募集要項

あなたの能力と個性が輝く、活躍の場を用意しています。

さらなる発展を目指す恵那川上屋と、未来に向かってチャレンジしませんか。

福利厚生

従業員とその家族を幸せにできる会社として

以下のような支援制度を取り入れています。

-

提案制度報奨金

商品の開発や業務改善に関する提案には報奨金を支給します。

※報奨金支給には一定の基準があります。

-

紹介制度報奨金

新規雇用の社員を紹介していただいた方には報奨金を支給します。

※報奨金支給には一定の基準があります。

-

資格制度

業務上必要な資格を取得した場合、手当が支給されます。

-

各種研修制度

海外を含め、各種研修に参加できます。

-

育児休暇制度

お子様が最長2歳になるまで育児休暇を取ることができます。

-

退職金制度

退職時に退職金を支給します。

-

社員割引制度

自社のお菓子を社員価格で購入できます。

福利厚生

従業員とその家族を幸せにできる会社として

以下のような支援制度を取り入れています。

-

提案制度報奨金

商品の開発や業務改善に関する提案には報奨金を支給します。

※報奨金支給には一定の基準があります。

-

紹介制度報奨金

新規雇用の社員を紹介していただいた方には報奨金を支給します。

※報奨金支給には一定の基準があります。

-

育児休暇制度

お子様が最長2歳になるまで育児休暇を取ることができます。

-

社員割引制度

自社のお菓子を社員価格で購入できます。

お電話でのお問い合わせ

(受付:月~金、10:00~17:00)

TEL:0573-25-9610総務部 林・清見まで